- Start

- Unser Verein

- Unsere Projekte

- Unsere Archive

- Lokalgeschichte

- Sprendlingensia

- Gebäude und Objekte

- Industrialisierung

- Sprendlingen im Krieg

- NS-Zeit

- Sprendlinger Juden

- Archäologie

- Kontakt

Schillerschule

Zusammengestellt von Wilhelm Ott im Februar 2025

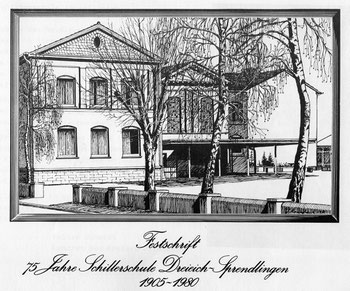

In den Jahren 1980, 1995 und 2005 feierte die Schillerschule ihr 75. 90. und 100. Jubiläum. Die Schulgemeinde veröffentlichte in diesen Jahren jeweils ein Jubiläumsheft. Diese Festschriften waren sehr liebevoll aufgemacht und enthielten interessante Informationen über die Geschichte der Schule. So verfassten Heinrich Runkel (Heimatforscher) und Rolf Schlapp (Rektor der Schillerschule) für das Jubiläumsheft 1980 einen Artikel über die Geschichte der Schillerschule, der im Folgenden nachzulesen ist.

Zur Geschichte der Schillerschule

Hch. Runkel, R. Schlapp

Vor 100 Jahren wurden die Kinder Sprendlingens in zwei Schulen unterrichtet: in der 1842 erbauten "Schule bei der Kirche", die als "Mädchenschule" benutzt wurde, und in der 1873 für den Schulbetrieb freigegebenen "Schule im Unterdorf", besser bekannt als "Bubenschule". Beide Schulen wurden erst im Jahre 1903 offiziell mit Namen versehen, erstere erhielt den Namen "Goetheschule", die zweite den Namen "Pestalozzischule".

Mit dem steten Anwachsen der Sprendlinger Einwohnerzahl zum Ende des vorigen Jahrhunderts war eine starke Erhöhung der Schülerzahlen verbunden. In den Schulen wirkte sich das zunächst in zahlenmäßig großen Klassen aus - im Jahre 1886 wurden durchschnittlich 89 Kinder in einer Klasse unterrichtet. Bedrängender aber war die Schulraumnot, die auch durch das Aufstocken der bisher benutzten beiden Schulen (Pestalozzischule - 1886 / alte Goetheschule — 1901) nicht wesentlich verbessert werden konnte. Nur der Bau eines neuen Schulgebäudes konnte hier Abhilfe schaffen.

Der Plan zur Erbauung eines weiteren Schulhauses mit 4 Sälen wurde vom Sprendlinger Gemeinderat 1903 aufgegriffen und beschlossen. Den Voranschlag des Kreisschulausschusses hatte man zunächst abgelehnt, man einigte sich aber dann in einer Beratung mit dem Kreisbaurat. Die Baugenehmigung erfolgte bereits am 16.10.1903. Mit Beginn des Jahres 1904 wurden die Bauarbeiten vergeben, im Mai bereits gebaut. Das Gesuch um staatliche Unterstützung in Höhe von 15.000 Mark wurde abschlägig beschieden. Es ist aber anzunehmen, dass doch noch eine Unterstützung gewährt wurde. Der Kostenaufwand belief sich letztendlich auf 31.000 Mark.

Am Sonntag, dem 7.Mai 1905, wurde dann das neuerbaute Schulhaus unter Beteiligung des Schulvorstandes, des Gemeinderates und sämtlicher Lehrer und Schulklassen festlich eingeweiht. Die gesamte Einwohnerschaft Sprendlingens war zur Feier eingeladen. Fertiggestellt war zu dieser Zeit der erste Bauabschnitt, der Eckbau mit 4 Sälen.

Über die Feier berichtete das "Langener Wochenblatt":

… Bei der Einweihung taufte Herr Pfarrer Schmidt die Schule zum Gedächtnis des großen Dichters, dessen hundertjähriger Todestag eben überall gefeiert wird, auf den Namen "Schillerschule”. Hierauf erfolgten Lieder und Musikvorträge. Nachdem Herr Oberlehrer Keil, der zugleich sein 50 jähriges Amtsjubiläum feiern konnte, über Ziele und Wünsche im Schulwesen gesprochen, überreichte Herr Kreisstraßenmeister Bieser Herrn Bürgermeister Dreieicher die Schlüssel. Ein gemütliches Beisammensein im "Darmstädter Hof" beschloss die Feier. …

Am Abend des Einweihungsfeiertages veranstaltete der Bürgerverein eine Schillerfeier im Saalbau aus Anlass des hundertsten Todestages von Friedrich Schiller (gest. am 9.5.1805). Vielleicht hat das annähernde Zusammentreffen der Schuleinweihung und der hundertsten Jährung von Schillers Todestag zur Namensverleihung “Schillerschule" inspiriert

Zur Zeit der Einweihung unterrichteten an der Schillerschule folgende Lehrer:

Oberlehrer Keil, die Lehrer Bangel, Ackermann, Lorey, Lack, Lauterbach, Krauß, Kreisel, Raiß, Held, Lich, Wenzel, Herth, und die Lehrerinnen Raabe und Meyer, Die Lehrer Lenz und Schaffnit kamen im Laufe des Schuljahres hinzu.

Im Jahre 1907 wurden im 2. Bauabschnitt vier weitere Säle erstellt (an der damaligen Goethestraße). Die Großherzogliche Kreisschulkommission empfiehlt aber schon im Jahre 1909 den weiteren Ausbau der Schule. Der Gemeinderat erklärte sich 1910 zunächst zum Ausbau bereit, glaubte aber dann die Mehrkosten für Heizung und Reinigung neben den Zinsen und der Tilgung für den vorhandenen Bau nicht verkraften zu können. Man gab zu bedenken, dass die Zahl der Einwohner ( 5.900 ) und damit die Zahl der Schüler in den Landgemeinden enorm angestiegen sei, der Steuerzahler nicht mehr wisse, wie er seinen Verpflichtungen nachkommen solle. Sprendlingen habe keinen Wald, alle Einnahmen müssten durch den Steuerzettel aufgebracht werden.

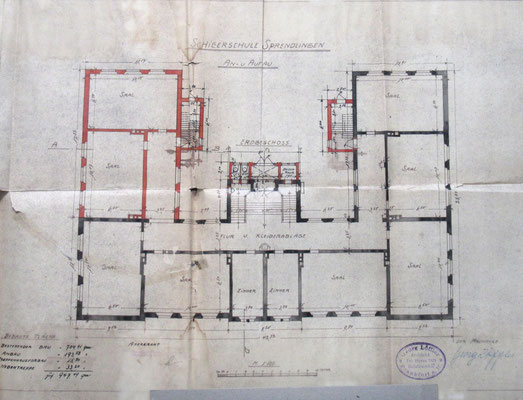

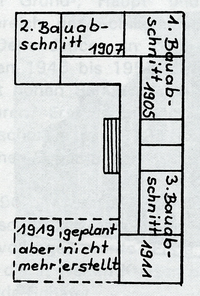

Die Kreisschulkommission blieb hart und drängte auf den Ausbau des Schulhauses im Laufe des Jahres. Die Gemeinde sagte schließlich den Baubeginn für Frühjahr 1911 zu. Die Anbaukosten beliefen sich auf 63 000 Mark, dazu mussten 45 000 Mark von der Fürsorgekasse Darmstadt als Darlehen aufgenommen werden. Durch diesen dritten Bauabschnitt kamen noch einmal 4 Säle hinzu, so dass insgesamt 12 Schulsäle geschaffen worden waren. Hierbei ist es dann geblieben, die F - Grundrissform wurde nie zur E - Grundrissform ergänzt, die dem ursprünglichen Plan zugrunde lag.

Beinahe wäre es aber doch noch zum Ausbau der ursprünglich geplanten Bauform gekommen. Nach dem ersten Weltkrieg, im Jahre 1919, setzte sich die Sprendlinger Lehrerschaft energisch für den endgültigen Ausbau ein, nachdem der Gemeinderat beschlossen hatte, die alte Goetheschule bei der evangelischen Kirche zu einem Wohnblock umzugestalten. Hauptlehrer Lauterbach fasste in einem Schreiben an den Gemeinderat die Ansicht der Lehrer zusammen: Die Lehrerschaft gäbe ihre Zustimmung zum Umbau der Goetheschule nur, wenn die Gemeindevertretung mit allen Mitteln daraufhin arbeite, dass der Anbau der Schillerschule bis zum Sommer 1920 fertiggestellt und bezogen werden könne. Dieser Einspruch hatte keinen Erfolg. Die Gründe für das Vorgehen der Gemeindevertretung lassen sich heute nicht mehr erkennen. Um den Verlust an Schulraum auszugleichen, ersteigerte die Gemeinde Sprendlingen im Jahre 1920 den in unmittelbarer Nähe der Schule gelegenen Saalbau für 110.000 Mark und ließ darin drei Schulsäle herrichten. Drei weitere Schulklassen wurden in die Gewerbeschule verlegt.

Schließlich entschloss sich die Gemeindevertretung doch noch zum Anbau. Die Baugenehmigung war schon eingeholt, da musste Bürgermeister Dreieicher am 1.12.1920 bekanntgeben: … Laut Beschluss der Gemeindevertretung soll jedoch die Erweiterung der Kosten wegen nicht zur Ausführung kommen. ... Die Kosten hätten sich 1920 auf 430.000 Mark belaufen. Die Inflation war im Anlaufen. Sie erreichte 1923 ihren Höhepunkt, als am 15.11. eine Billion Papiermark gleich einer Goldmark gesetzt wurde.

Über drei Jahrzehnte blieben die schulischen Verhältnisse an der Schillerschule unverändert - abgesehen von einigen wenigen Renovierungen oder kleinen baulichen Veränderungen. Erst in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg kam Bewegung in die schulischen Gegebenheiten Sprendlingens, das im Jahre 1947 mit Erreichung der 10.000-Einwohner-Grenze zur Stadt geworden war. Neubaugebiete, vor allem im Norden Sprendlingens, brachten großen Bevölkerungszuwachs. Starke Schülerjahrgänge ließen die Klassen in der Schillerschule, Pestalozzischule, und die ausgelagerten Klassen im Saalbau und der Gewerbeschule bis zur Grenze des Erträglichen anwachsen. Erste Entlastung in dieser angespannten Schulraum-Situation brachte da die neue Goethe-Schule, die im Jahre 1957 eingeweiht wurde. Doch zurück zur Schillerschule.

Im Laufe der folgenden Jahre änderte sich langsam das Gesicht dieser Schule, obwohl es dort noch immer zu einer Überbelegung durch Haupt- und Realschulklassen kam, ehe im Jahre 1967 die Umwandlung zu einer reinen Grundschule erfolgte.

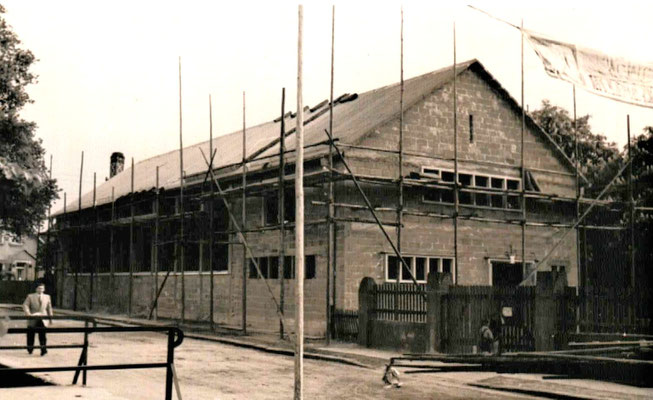

Das Jahr 1955 brachte mit dem Bau der dringend erforderlichen Schulturnhalle eine erste bauliche Verbesserung. Der Abriss des alten unansehnlichen und unhygienischen Toilettenhauses im Schulhof hatte die Verlegung der gesamten Toilettenanlagen in einen Teil des Schulkellers zur Folge [s. dazu die Anmerkung weiter unten]. Die Wegnahme des mittlerweile baufällig gewordenen Holzzaunes um das Schulgelände könnte großzügige und moderne pädagogische Bestrebungen versinnbildlichen, fernab einer jeglichen kleinlichen Einengung. An Regentagen hat sich die überdachte Pausenhalle bestens bewährt, die im Jahre 1969, zusammen mit einem Hausmeisterraum, angebaut wurde. Letztendlich muss noch das Aufstellen eines Holzpavillons im Schulhof erwähnt werden (1970), in dem vor allem die pädagogisch so wertvolle Einrichtung der Vorklasse untergebracht ist.

Manches hat sich im Laufe der zurückliegenden 75 Jahre an der Schillerschule verändert, innen und außen. Lehrer und Schüler sind gekommen und gegangen, - geblieben ist das pulsierende Leben, das überall dort anzutreffen ist, wo junge Menschen sich zusammenfinden, - geblieben sind aber auch die alten Kastanienbäume im Schulhof. Wenn diese erzählen könnten! .... Ende des Berichtes ...

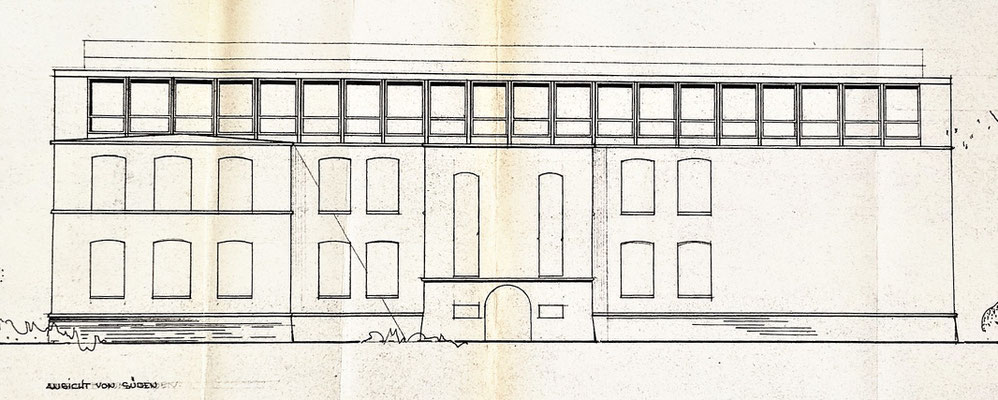

Die Abbildungen oben zeigen Pläne aus dem Jahr 1903. Danach sollte die Schule dreigeschossig ausgeführt werden. Sie wäre ein stolzes Gebäude geworden. Interessant ist auch die Tatsache, dass zwei weitere Treppenhäuser geplant waren. Eine Fluchttreppe aus Metall wurde erst viel später errichtet. Im Jubiläumsband 1995 sind unter dem Kapitel "Aus dem Archiv" einige Dokumente aus dem Stadtarchiv Sprendlingen mit Transkription abgedruckt, die HIER aufgerufen werden können.

Erinnerungen

Frau Edith Fässler hat für den Jubiläumsband 1995 ihre Erinnerungen an die Einschulung im Jahr 1939 niedergeschrieben. Auch bei der Einschulung 1953 gab es immer noch die kleinen Vierersitz-Tische mit Klappsitzen, und Herr Heiland verteilte nach wie vor kräftige Ohrpfeifen.

Im gleichen Band berichtet Rolf Schlapp, ein ehemaliger Rektor der Schillerschule, über die Situation im 2. Weltkrieg: Die Kellerräume der Schule wurden mit Holzstützen versehen und während der Fliegerangriffe als Schutzräume benutzt. In der näheren Umgebung wurden Häuser getroffen, die Schule blieb davon verschont. Die Schüler mussten Knochen, Lumpen, Eisen und Buntmetalle sammeln und so einen Beitrag zur Kriegsmaschinerie leisten. Auch pflückten die Schüler Heilkräuter auf dem Feld, die dann auf dem Dachboden trockneten. Auf dem Streifen zwischen dem Zaun und dem Gebäude wurden Maulbeerbäume angepflanzt, deren Blätter in einem Schulraum an Seidenraupen verfüttert wurden. Die bei der Verpuppung entstandenen Kokons wurden an Spinnereien geliefert. Aus der Seide wurden dann Fallschirme hergestellt. In dieser Zeit waren Klassengrößen von 50 bis 70 Schülern nicht unüblich. In den letzten Kriegsjahren wurde die Schillerschule als Lazarett für verwundete Soldaten genutzt. Nach dem Krieg beschlagnahmte die Amerikanische Armee die Schillerschule als Reserve-Lazarett. Erst im März 1946 wurde das Lazarett nach Langen verlegt, und in der Schillerschule konnten wieder Schüler unterrichtet werden. Die Maulbeerbäume überlebten die Kriegszeit bis in die 1950er Jahre.

Und noch mehr Fakten und Erinnerungen:

- Mit der Schillerschule wurde eine separate Abortanlage mit Sickergrube im südlichen Teil des Hofes gebaut. Wahrscheinlich noch vor dem 2. Weltkrieg wurde eine Toilettenanlage im Keller des Schulgebäudes errichtet.

- Auf dem Platz der alten Abortanlage wurde eine Hausmeisterwohnung erstellt, die auf den Erweiterungsplänen von 1958 noch zu sehen war.

- 1905 wurden auf dem Schulhof ca. 10 Kastanienbäume gepflanzt. Heute existiert nur noch ein Kastanienbaum (neben anderen Bäumen), der allerdings nachgepflanzt wurde.

- In Raum 16 war der Physikraum untergebracht mit schräg nach hinten ansteigenden Sitzreihen. Die Fenster ließen sich komplett verdunkeln, so dass in dem Raum auch Filme gezeigt werden konnten. Viele ehemalige Schüler können sich an das Rattern des Projektors und an die wacklige Projektion erinnern.

- Das Schulgelände war von Anfang von mit einer Mauer mit Pfosten aus Beton umgeben. Zwischen den Pfosten war ein Lattensegment angebracht. Um der Schule einen freundlicheren Charakter zu geben, wurden in den 1960er Jahren die Holzsegmente entfernt und die Pfeiler abgetrennt. Das Konzept des offenen Schulhofs bewährte sich allerdings nicht (nächtlicher Vandalismus), so dass erneut ein Zaun, diesmal aus Draht, aufgestellt wurde.

- 1969 wurden der Hausmeisterraum und das Betondach über dem Pausenhof gebaut und der Holzpavillon für die Vorklasse erstellt. Später wurde das Betondach durch eine elegante Glaskonstruktion ersetzt.

- In einem Erläuterungsbericht aus dem Jahr 1951 zum Baugesuch der Turnhalle wird ausgeführt, dass es in Sprendlingen insgesamt 1170 Schülerinnen und Schüler gab, davon 82% evangelischer Konfession. Durchschnittlich wurden 53 Schüler in 22 Klassen von insgesamt 24 Lehrkräften unterrichtet.

- Der Bauantrag für die Turnhalle wurde 1951 eingereicht, 1953 war die Halle fertiggestellt. Lange Zeit blieb sie unverputzt. Zwischenzeitlich wurde sie mehrfach renoviert.

- 1958 gab es konkrete Pläne, die Schillerschule im modernen Stil aufzustocken. Dies wurde glücklicherweise nicht realisiert (s. Plan unten).

Die Heinrich-Heine Schule in der Konrad-Adenauer-Straße wurde 1961 eingeweiht. Dort wurden dann die Realschüler unterrichtet, die vorher in der Schillerschule Unterricht erhielten. 1988 fand eine Zusammenlegung von Heinrich-Heine- und Goetheschule als Heinrich-Heine-Schule in den Gebäuden der Goetheschule statt. Lange Zeit diente das Gebäude der alten Heinrich-Heine-Schule als Volkshochschule und Musikschule bis dann 2010 die 1974 gegründete Georg-Büchner-Schule dort einzog. 2021 gab es dann eine Rochade: Die Georg Büchner-Schulgemeinde zog unter Beibehaltung ihres Namens in das Gebäude der Schillerschule und die Schillerschulgemeinde in das Gebäude der Georg-Büchner-Schule. Sie nennt sich aber jetzt "Grundschule am Hengstbach". Das hat den Vorteil, dass der Begriff "Schillerschule" eindeutig mit dem Gebäude an der Bachstraße verbunden bleibt.

Dieser Absatz soll mit weiteren Erinnerungen erweitert werden

- Die Schillerschule verfügte über einen ganz charakteristischen Geruch (Bohnerwachs, Angstschweiß?). Wenn man als Erwachsener zum Wählen wieder die Schule betrat, kamen durch den Geruch schöne oder auch weniger schöne Erinnerungen hoch. (S.E.)

- Die Schule wurde mit Dampf geheizt. Der Hausmeister musste in der Früh mit Koks den Heizkessel füttern. Der erzeugte Dampf wurde in den Klassensälen durch Rohre geleitet, die sehr heiß sein konnten. Im Saalbau stand in jedem Raum ein großer Ofen, der vom dicken Hausmeister Schäfer auch während der Unterrichtsstunden mit Kohle versorgt wurde. (W.O.

- In der Gewerbeschule wurde "Schönschreiben" von Fräulein Rötgers unterrichtet. Hat aber nichts genutzt. (L.J.)

- Bevor die Turnhalle gebaut wurde, stand das Gartenhäuschen der Bäckerei Klenk direkt am Schulgelände. In den Pausen öffnete die Bäckersfrau den Laden und die Kinder konnten dort Brötchen (oder Süßigkeiten) zum Frühstück kaufen. (W.O.)

- Wir machten im Klassenraum ziemlichen Lärm und Unsinn, weil unser Lehrer noch nicht da war. Plötzlich kam Rektor Krödel ins Zimmer, packte mich und hielt mich aus dem Fenster. Eine höchst pädagogische Maßnahme. (D. Sch.)

- Wahren des Krieges mussten wir nach der Pause strammstehen. Als der Lehrer "links um" kommandierte, drehte ich mich versehentlich nach rechts. Da erhielt ich ein Ohrfeige, die mich drei Meter weit wegschleuderte. Ich hatte ein Wut auf diesen Kerl. (A.L.)